ブログ

Freescale Tower System

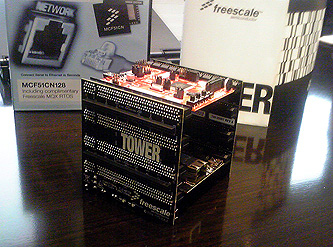

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:火, 2009-07-07 13:03最近、仕事でFreescaleの方とご一緒する機会が多いのだが、先日面白いものを見せて頂いた。Tower Systemという組み込み評価ボード・キットである。

初めて組立ての様子を見るときには、なかなかインパクトがある。ボードを1枚ずつ取り出して組み合わせて行くのだが「何ができるの?えっ、そんな無茶な!」と思わせておいて、「ババーン」としたTOWERが完成する。

バックプレーン(マザー)のソケットとカードエッジはPCIと同じもの。規格は独自だが、バックプレーンにはCPUバスや電源も通っている。バックプレーンには電源回路を備えてUSBミニBコネクタがあり、そこからシステムへの電源供給を行う。

あえて言えば、全体の大きさに比べてCPUモジュールがColdFire/50MHz, 128KB Flash ROM, 24KB RAMとやや非力な点が残念だが、別のCPUモジュールも計画中との事。

- Atomu Hidakaさんのブログ

- ログインしてコメントを投稿

- 続きを読む

6月29日創刊:「都会の知性」を持つ働く女性達の雑誌「Age」(アージュ)

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:金, 2009-06-26 17:11先日、ある集まりで素敵な女性と知り合った。聞けば彼女、今度出版される「都会の知性」を持つ働く女性達に向けた、新刊誌の編集長だという。

「アラフォー」世代の女性向けの雑誌と言ってしまえばそれまでだが、敢えて「アラフォー」は前面に出さず、「独身」「働く」「知性」「リッチな消費」にこだわっているという。話を聞けば聞くほど、今の日本の「ファッション」「フード」を中心とした消費や流通、マーケティングの仕組みや手段がどうなっているかポンポン出てきて楽しい方だ。

興味深いのは彼女自身が、雑誌のコンセプトと同期(シンクロ)しているという事だ。競合する雑誌は無いとの事。でも話を聞いているうちに、あれー、こんな雑誌どこかで見たような、ほかにもあったのでは(?)と思った。カード会社や航空会社、ビジネス雑誌の定期購読者向けの無料で配っている雑誌に視点が似ている。実はこれらの雑誌、結構毎号楽しみにしているのだが、いわば家庭臭さが全く無い、大人向けの味付けが心地よいのである。「Age」(アージュ)も同じ方向性との事なので、きっと男性が読んでも面白いに違いない。

- Atomu Hidakaさんのブログ

- ログインしてコメントを投稿

- 続きを読む

ブートローダ、ブートストラップの語源となった映画(?)

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:水, 2009-06-24 15:15CQ出版社より近々、過去の記事をまとめてブートローダに関連した書籍(Mook)を出版されるとのことで連絡があり、最新の状況に合わせて過去の記事の校正を先日行った。

いずれこの書籍(仮称:ブートローダ本)は書店に並ぶと思うが、ここへきてたまたま知ったのが7月8日にブートローダ、ブートストラップの語源となった逸話の映画バージョン「バロン」がWOWOWで放映されるということ。

これは一般にboot, bootstrapという単語、語彙の起源とされ、また精神病の名前にもなった「ほら男爵」ことミュンヒハウゼン男爵の語る、荒唐無稽なほら話を映画化したもの。何せ1989年作の古い映画だし、決して有名な作品でもないので見る機会はなかろうと、記事で紹介しながら思っていたのだが、このタイミングでの放送。これって実はCQ出版とWOWOWのタイアップ企画なのだろうか?

.NET Micro Framework のオープン化への歩み

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:水, 2009-06-24 00:03すでに非公式ながら、Team Blogでアナウンスされているように、.NET Micro Framework をオープン化して、コミュニティ主体の開発体制に切り替えて行くという方針の変更は、少しずつであるが着実に行われている。

うっかりしていたが、先週掲載された Baby steps in opening the product というタイトルのブログでは、ついにPorting Kitを一般公開したことが告げられた。これに関するブログの(非公式な)アナウンスの要旨は次の通りである。

- Atomu Hidakaさんのブログ

- ログインしてコメントを投稿

- 続きを読む

人工衛星にDebian搭載

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:金, 2009-06-05 02:11先日のESECでのお客様と会話で、結構な興味を持って貰えた話題が、うちのLinuxボードが人工衛星に搭載されたという話題。

小型人工衛星も一般的になりつつあり、SOCマイコンを採用してLinuxを搭載するのも当然の流れと思っていたのだが、どうも世の中はまだ、それほど進んでいなかったらしい。

折しも先週号の日経エレクトロニクの特集は「1社に1台,人工衛星」。本誌の内容を読むと、SH, H8, PICなどの民生品CPUを搭載している等の記述があるが、いささか取材不足を感じた。

安価な民生用部品を流用することで低コストを実現しているのは、まさにその通り。うちで作った(勿論民生品)400MHz動作のAu-1100のLinuxボード(税別定価9万8千円)が、CFカード2枚のミラー・イメージにDebianを搭載して、JAXAの試験をパスして今、地球の周りを回っているのだが、知られていない。

ESECとLinuxリアルタイム拡張

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:火, 2009-05-19 12:07嵐のような3日間のESEC(組み込みシステム開発技術展)が終わった。

まずは、うちのような小さなブースをわざわざ訪問して下さった、お客様、取引先の皆様、そして新旧の知己の皆様に深く感謝。特に毎年来て頂いている(ファン?)の方々が徐々に増えてきているようで、有難い限りである。

ESEC開催と販売開始に合わせてキャンペーン販売を行ったEddy ARM9 組み込みLinuxボードは、お陰様で好評のようでかなり売れた。特に最終日には一時的に行列ができるほどだったが、準備不足を痛感した。

- Atomu Hidakaさんのブログ

- ログインしてコメントを投稿

- 続きを読む

Eddy ARM9 組み込みLinuxボード販売

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:水, 2009-05-06 17:07とある縁で、韓国のSystemBase社のARM9 Linux評価キットをうちの会社で販売することになった。

日本での本格的取り扱い開始ということで新規顧客を開拓すべく、利益度外視の価格で、うちの顧客が多い学校・研究機関を主なターゲットに、特別割引価格でキャンペーンを打ちたいと言うので、協力することになった。

4月15日に予約受付を始めたが、申し込みは企業からのまとまった数の注文がほとんどで、学校・研究機関からは来ない状況。このままだとESEC会場で配る数が足りなくなるかも知れないので、慌ててホームページを修正して、当日配布は「台数限定」の注意書きを追加。予約であふれた分は次のロットで生産するので、配布が遅くなるという。広告宣伝の準備期間の不足もあるが、4月~5月はいろいろな移動の直後なので、時期が悪かったのだと思う。

- Atomu Hidakaさんのブログ

- ログインしてコメントを投稿

- 続きを読む

.NET Micro Framework Porting Kit (MSDNで入手可能に)

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:月, 2009-05-04 16:56このところ、TSEセミナやESECの準備でうっかりしていた。

Team Blog(http://blogs.msdn.com/netmfteam/)によると、4月17日以降、Porting Kit関連の状況がいろいろと変わったようである。

以下、17日以降の出来事を古い順に拾ってみる。

1. Porting Kitの$599.95での販売は4月15日まで。4月16日からは、$2500の定価での販売となる

おお、定価は$2500だったのか。どうりで約6万円の価格にしては随分と内容が濃いはずである。

詳細は Make the Switch(http://www.microsoft.com/netmf/about/switch.mspx)を参照のこと。

Windows XP Mode (Windows 7 RC)

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:日, 2009-05-03 23:28連休になると同時に、それぞれの事情でWindows 7 RCの評価を始めた方も多いと思う。

当方、特別にWindows 7 RCの評価をしようとは思わなかったのだが、たまたまメインマシンにWindows 7 Betaを入れてしまい、それの調子が悪くなって来た事情もあり、半分は止むを得ず、半分は好奇心でインストールをしてみた。

重要な注意点としては、Win7 RCはWin7 Betaからのアップグレードを保障してないという点である。無理にアップデートさせれば動くのかも知れないが、メールや事務処理等もこなす可能性のあるマシンで使うのは、ちょっと怖い。それで、こんな時のためにと用意しておいた、Windows Home Serverのリストア機能を試みてみた。そして嵌った。この件は後で別件として載せよう。

Windows 7 RCがかなり安定しているのは、別マシンのクリーンインストールで確認できた。特に「Windows 転送ツール」の機能が気に入った。この機能により、メインマシンのWin7 Betaの環境は、再アップデート前に別マシンにコピーできた。しかしこの機能にも多少の問題がみつかった。

それはさておき、本題である。

.NET Micro Framework 移植に関するセミナ CQ出版TSE (2009年4月24日)C-6

投稿者:Atomu Hidaka 投稿日時:土, 2009-04-18 17:56.NET Micro Framework 移植に関するセミナ CQ出版TSE (2009年4月24日)C-6

というのを話すことになりました。

.NET Micro Frameworkは、去年から追いかけていたもの。Microsoftの方々にお願いして、Porting Kitは入手したものの(今では一般公開されているが)、今年になってやっと触る機会ができて来た。

このセミナの話は元々、ARMシステムのデバイスドライバ関連の話題で何か…と担当の方に言われたのを、やや無理に.NET Micro Framework の方向へと、自ら話を持っていったものである。まぁドライバなんて実際、ARMだろうとmipsだろうとx86だろうと作り方がそれほど変わる訳ではないので、この方針転換の提案は良かったと思う。